電装部品(その2)

electrical parts

車内の電装品

コントロールユニット(コンピューター)

現在の自動車は、エンジン以外にもあらゆる個所が電子制御可されています。

軽自動車でも30個以上、高級車では100個以上のコントロールユニットが使用されていて、

相互に通信しながら最適な制御を行っています。

かつてエンジンはディストリビューターが点火タイミングを担い、

キャブレターが燃料供給していた時代がありました。

その頃、ECUというのはありませんでした。

ECUが生まれたのは燃料供給がインジェクター式になってからです。

初期のECUが担当したのは主に燃料噴射です。

キャブというのはエンジンが空気を吸い込むのを利用して燃料を供給する仕組みですが、

ECUを使うエンジンでは吸気量などから計算して、エンジンが求めている燃料を電気的に動かす

インジェクターによって供給するという仕組みです。

基本的にはエンジンのシリンダー内に吸い込まれる前に空気と燃料を混合するようになっています。

また、ガソリンエンジンの場合は空気とガソリンを混ぜた混合気に対して、

スパークプラグで点火することで燃焼させてエネルギーを取り出しています。

初期のインジェクションエンジンからしばらく、

点火のタイミングについては、キャブの時代同様にデスビが担当していました。

その後、スパークプラグの直上に点火コイルを配置するダイレクトイグニッションシステムが普及すると、

点火タイミングの制御もECUの役割となります。

エンジンが異常燃焼(ノッキング)を起こしたりすると、点火時期を遅くして対応したりします。

こうした調整が自在にできるのがECUによって点火時期をコントロールするメリットです。

燃料噴射や点火時期を制御する考え方の基本は「マップ」にあります。

縦軸と横軸に様々な項目を当てたグラフを作り、それに応じて制御を行なうというものです。

たとえば、燃料噴射についていえばエンジン回転と吸気量(エンジン負荷)などを当てたマップを用意しておき、

その瞬間ごとにマップが示す燃料を供給するというのが基本になります。

ただし、それだけでは適正な燃料噴射はできませんから

各種センサーや運転操作からの信号を利用して補正しています。

単純な足し引きではなく、そこにも補正マップと呼ばれるものがあったりします。

かなり複雑に演算しているのです。

このように複雑な制御を行なっていますから、現代の自動車に搭載されるプログラムは膨大な量になります。

エンジンコントロール以外の制御も含めると

1台のクルマには1億行を超えるコードを書く必要があるという話も囁かれるほどです。

インジェクションが普及はじめた頃のECUで使われていたメモリーサイズは256キロバイトでした。

現代のクルマで大きいもので4GBになっているといいます。

桁違いどころではないほどメモリーサイズ(プログラムの行数)が増えています。

それだけ多岐にわたって緻密な制御が求められているのです。

【出典】http://www.jasa.or.jp/TOP/offer/automotive/

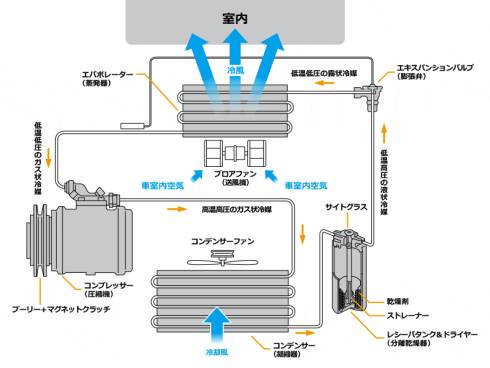

エアコン

気体に高圧をかけて圧縮すると高温を発し液体に変化します。

この液化した気体が常圧で気体に戻るとき、周りから熱を奪っていきます。

これを潜熱といいます。

例えば注射のとき消毒アルコールで腕を拭くと、冷たく感じます。

これも液体であるアルコールが気化するときに腕から熱を奪っていくからです。

カーエアコンに限らず、ほとんどの冷却(冷凍)装置はこの潜熱を応用しています。

・冷却サイクル

コンプレッサーによって圧縮された冷媒(フロンガス)は高温高圧の半液体の状態でコンデンサーに入る。

冷媒はコンデンサーでコンデンサーファンの風によって冷却され、さらに液化が進みレシーバーへ送られる。

レシーバーでは液化できなかった僅かな冷媒を液冷媒と分離して、

乾燥剤やストレーナによって水分や不純物が取り除かれる。

液冷媒はエキスパンションバルブ(膨張弁)の微小なノズル穴からエバポレーター内へ噴射され一気に気化する。

気化した冷媒はエバポレータ周りの熱を奪っていき、それによってエバポレータが冷やされる、

そこにブロワファンの風を通過させて冷風を起こします。

エバポレーターを出た冷媒はまたコンプレッサーに戻り再び圧縮される。

家庭用のエアコンは上記のサイクルを逆にすることで暖房を行う(ヒートポンプ式)が、

自動車の暖房はエンジンで高温になった冷却水を車内のヒーターユニットに送り、

そこにブロワファンの風を通過させて温風を起こします。

電気自動車は、家庭用と同じヒートポンプ式のタイプとPTCヒーターという電熱器を使用したタイプがあるが、

PTCヒーターは電力の消費が多いので、ヒートポンプ式が主流になっている。

冷媒として古い車種ではCFC(R-12)フロンガスが多く使用されていたが、

オゾン層破壊や温暖化係数が高いなどが問題となり現在の多く車種では代替フロンのHFC(R-134a)が使用されている。

しかし代替フロンもまだ温暖化係数が高いので世界で削減が進んでいる。

新たな冷媒として二酸化炭素・アンモニア・炭化水素などの使用が研究開発されている。

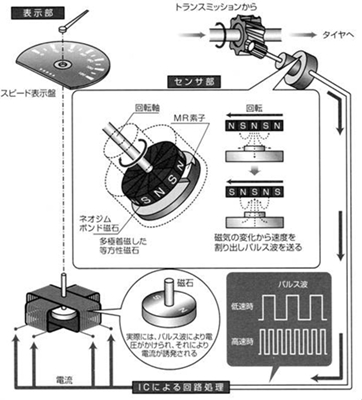

スピードメーター

日本における、国産小型自動車および普通自動車の速度計は大抵が

160 - 180km/h(日産の一部車種では190km/h)まで目盛りが刻まれている。

軽自動車やトラック・バスの場合は120 - 140km/hまで刻まれているものが多い。

取り付け位置は、大概の車種においてダッシュボードの運転席側上部か

中央上部(センターメーター)に搭載されている。

近年は、タコメーターや燃料計、水温計などの他計器類と一体化した

コンビネーションメーターの形で搭載されている車種が多い。

一般的には、トランスミッション出力側に装備されるドリブンギアにより車速を検出し、

速度計に数値を反映する方式が挙げられる。

なお、これには大きく分けて

機械式(ドリブンギアと速度計をワイヤーにより連結し、回転信号を計器に反映するもの)と

電子式(ドリブンギアから得られた回転信号をパルス信号に変換し、計器に数値として反映するもの)の2種類がある。

【出典】https://www.neomag.jp/mailmagazines/topics/letter200708.html

・デジタルメーター化

日本車では1981年に登場した初代トヨタ・ソアラが、

「エレクトロニック・ディスプレイメーター」の名称で初めて採用し、

その後、トヨタ車ではクラウンやマークIIなどの量産車に搭載された。

そして、1980年代後半から1990年代初頭のバブル期に

「デジタルは先進的で格好いい」ともてはやされ、普及した。

高級車以外はほとんどがオプション設定ではあったが、

高級車やスポーツカーからコンパクトカーにいたるまで、

ほとんどの車種で速度計やタコメーターなどに使われた。

その一方、当時は表示されなくなる故障が多く、

「光があたると見にくい」、「アナログの方が直感的で判りやすい」などの

意見に代表されるような、実用面での問題も残っていた。

また、コストが重視されるようになったバブル崩壊後の1990年代後半以降はトヨタ以外採用する車両も減ったが、

同時期に、数字を表示するだけで、反応速度も必要とされない距離計(オドメーター・トリップメーター)には、

構造が簡単で安価なデジタル式が多用されるようになった。

さらに2000年代に入るとその距離計の中に燃料計も取り入れるようになる。

【出典】https://ja.wikipedia.org/wiki/デジタルメーター

・グラスコックピット化

運転に必要となる各種情報をアナログ計器を用いず、

液晶ディスプレイに集約表示した(マルチインフォメーションディスプレイ)。

1990年代後半からは高級車を中心に、計器盤内に液晶やLED、有機ELなどを用いた

小型ディスプレイを設け、トリップメーター・オドメーターやATギア段数、各種警告といった

運転支援情報を表示させるものが増加してきているほか、

エアコンやオーディオ,車両の各種設定なども統合操作できるものも多く登場している。

さらに、計器盤全体をグラスコックピット化することで、

これらの情報を1枚のディスプレイに統合表示することが可能となり、

多機能化・複雑化が進む自動車においてデザインの自由度向上やドライバーの利便性向上が企図されている。

一例として、水温計や回転計を消して機能選択メニューを出す、ギア段数を表示する、

ラジオやオーディオの選局・選曲を表示する、クルーズコントロールに関する情報を出す、

といったことがソフトウェア側で自由に行えるため、機械式計器のようにkm/hとmphで計器盤を作り分ける必要などもない。

表示をドライバーが的確に読み取ることさえできれば画面デザインに制約はないが、

各メーカーとも基本表示は従来のアナログ指針を模したデザインとなっている場合が多い。

これは、ドライバーの慣れや、インテリアとの調和、

また、変化の度合いを読み取りやすいアナログ表示の利点を活かしていることによる。