サスペンション(その3)

suspension

サスペンション形式

懸架方式は大きく分けて車軸懸架(リジッドアクスル・サスペンション)、 独立懸架(インディペンデント・サスペンション)、 可撓梁(かとうばり)式(トーションビーム式サスペンション)に分類される。

トレーリングアーム式

フルトレーリングアームとも呼ばれる、スイング軸と車軸がほぼ平行のもので構造が簡単で、

スペースをとらないという利点があり、主に前輪駆動車の後輪に用いられる。

スイングの軌跡から、ストローク時のトーとキャンバー変化がほとんどないが、

車体ロール時には左右共に同じ方向のキャンバー角となる。

・長所

シンプルでコンパクト、後席スペースが広くとれる。

アンチリフト効果がある。

乗り心地がいい。

・短所

旋回時にタイヤのグリップ力の変化が大きい。

セミトレーリングアーム式

独立懸架方式の一種で、トレーリングアームの揺動軸を車体横軸に対して斜め外向きに配置した構造である。

通常V字形のサブフレームを用い、ウイッシュボーン型のスイングアームにして横向きの支持も安定し、

ドライブシャフト・コイルばねの装着も容易になる。

旋回時に外輪のサスペンションが縮んだ際にはキャンバー角がネガティブ方向に、

トウがイン方向に変化する設定が可能となった。

こうしたジオメトリ変化を利用して操縦安定性を高くできることから、

FR車のリヤサスペンションとして広く採用された

【出典】https://www.goo-net.com/magazine/105083.html

・長所

シンプルでコンパクト、後席スペースが広くとれる。

アンチリフト効果がある。

乗り心地がいい。

・短所

ストローク変化=アライメント変化になりやすい。

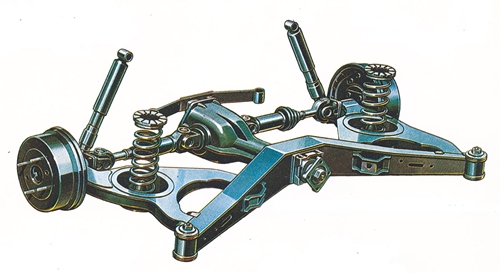

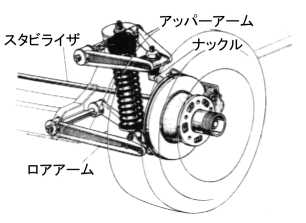

ダブルウィッシュボーン式

ダブルウィッシュボーンが二次元の扇型内に運動を拘束された

上下二つのサスペンションアームによって構成されるのに対し、

マルチリンクは三次元の円錐内を自由に運動する数本のアームから成る。

全てのアームが物理的に離れた存在となることで配置の自由度が増し、

よりきめ細やかなセッティングを出すことが可能となる。

また、数本のアームによってアップライト支持することによってジオメトリー変化を厳密に管理でき、

タイヤを路面に正しく接地させる能力に秀でている。

そのため、高エネルギー領域で不安定になりやすい高性能FF車や、

ハイパワー後輪駆動車のトラクションを確保する目的でリアサスペンションに採用されることが多い。

【出典】https://carview.yahoo.co.jp/news/market/20190615-10419305-carview/6/#contents

・長所

サスペンションの剛性を確保する事が容易である。

マクファーソンストラット式との比較では、

コーナリング中に曲げの力がショックアブソーバーに加わらないため、

サスペンションのストロークがスムーズになる。

タイヤが上下動する際にキャンバー角の変化を最小限に抑える事ができるため、

接地面が維持され、タイヤのグリップ力の変化が少ない。

サスペンションの設計に制約が比較的少なく、上下のアーム長やアームの取り付け位置などを変えることによる

ジオメトリー設定の自由度が高く、操縦特性等を任意に変えることが出来る。

・短所

構造が複雑で部品点数が多くなるため、生産コストが高くなる。

高さを必要とするアッパーアームが邪魔になり、エンジンルームやトランクルームの容積が制約される。

ばね下重量が重くなりやすい。

マルチリンク式

ダブルウィッシュボーン式では1個のA字状アームですませていたところを、

ラテラル方向に2本、前後方向に1本のコントロールリンクに分割するなどして、

マルチリンク(構成リンク数を増やした)になったサスペンション。

サスペンションの上下動によるアライメント変化をより適正にするためと、

駆動力、制動力、横Gによるサイドフォースに対してアライメント変化をより理想に近づけるため、

また、乗り心地向上のための適正コンプライアンスを与えるために採用される。

【出典】https://www.weblio.jp/content/ダブルウイッシュボーン式サスペンション

・長所

サスペンションの剛性と乗り心地を高次元で両立できる。

各アームの取付位置を自由に設計できるため、エンジンルームやトランクへの出っ張りなどを抑えられる。

・短所

構造が複雑で部品点数が多くなるため、生産コストが高くなる。

設計通りの性能を維持するためには、ブッシュなどの保守にコストがかかる。

ばね下重量が重くなりやすい。