トランスミッション(基本編)

transmission

| トランスミッション | MT編 | AT編 | CVT編 | DCT編 |

|---|

トランスミッションって何?

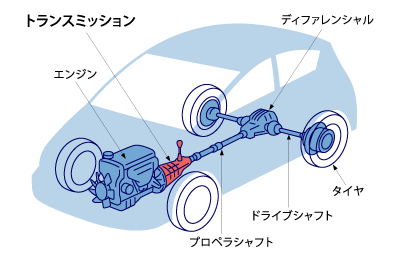

トランスミッション

トランスミッションは単一のギヤ比で動力源の回転を変換して伝達するものと、

複数のギア比を必要に応じて切り替えることができるものがある。

ギア比の切り替えは手動で行われる場合と自動で行われる場合がある。

また、回転方向を切り替える機能を持つ場合もある。

歯車の代わりにベルト とプーリーなどを用いた無段変速機構や、

フルードなどの流体を用いた方式もある。

自動車では原動機の出力を駆動輪に伝達する過程において、

適切なトルクと 回転速度に変速するためにトランスミッションが利用される。

エンジンを原動機とする場合、

回転速度を低くしすぎると発進時や低速走行時にはエンジンがストール する場合もある。

トランスミッションは原動機の回転速度を減速すると同時にトルクを増幅する。

車両への搭載は一般的にエンジンとの間に

クラッチやトルクコンバーターなどのスターティングデバイスを介して接続される。

自動車などのトランスミッションの種別は、

手動で変速比を切り替えるマニュアルトランス ミッション(MT)や

自動的に変速比が切り替わるオートマチックトランスミッション(AT)、

クラッチ操作のみを自動化したセミオートマチックトランスミッション、

無段階で変速比を変化させる無段変速機(CVT)、

奇数段と偶数段で別々に2つの自動制御クラッチを有する

デュアルクラッチトランスミッション(DCT)を採用する車種もある

【出典】https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-transmission/

トランスミッションの種類

マニュアルトランスミッション(MT)

エンジン出力軸から、平歯車をかみ合わで望みの減速比を選択するしくみです。

歯車のセットは変速段数に対応しており、

エンジンの駆動軸とトランスミッションの間には2枚の円盤(クラッチ板)があります。

クラッチ板は、駆動している状態(クラッチペダルを踏んでいない状態)ではバネで合わせられており、

その摩擦でエンジンの回転をトランスミッションに伝えます。

変速の際には、運転者がクラッチペダルを踏んで、

エンジン側のクラッチ板とトランスミッション側のクラッチ板を切り離すと、エンジンから伝わる力が遮断されます。

その状態でシフトレバーを手動で動かし、ギアを選択し、クラッチペダルを戻すことで動力をつなげます。

乗用車の場合4速または5速が一般的でしたが、最近は7速なども一般的になっています。

オートマチックトランスミッション(ステップAT)(AT)

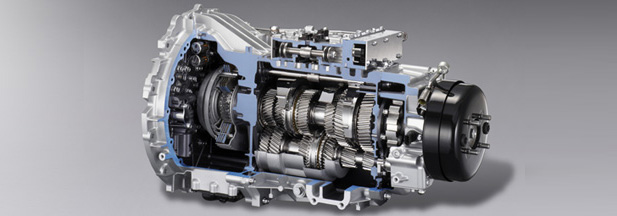

ステップATは、トルクコンバーターと遊星歯車機構を用いた自動変速機で構成されています。

トルクコンバーターは、動力をトランスミッションに伝達したり遮断した りする流体クラッチの役目とともに、

駆動トルクを増幅する機能も兼ね備えています。

自動変速機は、複数の遊星歯車機構を油圧制御によって切替えて、スムーズな 変速を実現します。

内部はポンプとステーター、タービンで構成され、それぞれにプロペラがついています。

これら3つのプロペラは直接つながってはいませんが、 内部に満たされた作動油の回転力によって、

動力をスムーズに伝達する仕組みになっています。

遊星歯車機構は、サンギヤと遊星ピニオンギヤ、遊星キャリヤ、 リングギヤで構成されています。

この中のサンギヤ、遊星キャリヤ、リングギヤの3要素のどれかを固定し、

残りの2つを入力軸と出力軸に巧妙に切り替えることで変速 を実現します。

ギヤの切替えは、油圧制御によって各要素に配置された多板クラッチの断続で行います。

変速段数の増加は、前列の遊星歯車による変速後の駆動力を 再度後列の遊星歯車に入力することによって行います。

通常、3~4速ATでは2組、5~6速ATでは3組、7~9速ATでは4組の遊星歯車を直列につなぎます。

最近のステップATは、燃費の向上をねらって多段化が進み、10段ATも登場しています。

無段変速機(CVT)

CVTとは「コンティニュアス・ヴァリアブル・トランスミッション」の略で、

「連続可変トランスミッション」または「無段変速機」という意味です。

自動で変速するのはAT車と同じですが、CVT車はその仕組みが異なります。

AT車はトランスミッションの中にギア(歯車)があり、

運転状況に応じて自動で切り替えられるようになっていますが、CVT車は変速にギアを使いません。

CVTは、金属製のベルトと2つのプーリーで変速します。

2つのプーリーはそれぞれ入力と出力の役割を果たし、入力側はエンジンと、出力側は車輪とつながっています。

プーリーは円錐状になっており、ベルトの位置が変わると円周の長さが変わって、回転速度も変わる仕組みです。

入力側と出力側の回転速度の違いがMT車やAT車でいう「ギア比」となり、

その組み合わせで加速したり減速したりできるようになります。

ベルトの位置は油圧で変わるので、ギアを変えるときのようなタイムラグやショックが発生しません。

デュアルクラッチミッション(DCT)

DCTは、MTベースなので動力伝達効率が高く、

ATのように変速制御を自動化して操作を不要としたトランスミッションです。

奇数段(例えば、1-3-5速)と偶数段(2-4-6速)に分割された2系統の歯車機構の入力軸と、

入力軸を切り替えるための2系統の多板クラッチで構成されています。

2本の入力軸は、多板クラッチON-OFFにかかわらず歯車を介して、

1本の出力軸に統合して出力するようになっています。

2系統の切り替え用クラッチは、湿式の多板クラッチです。

湿式クラッチはオイルに浸っており、断続がスムーズで、

摩擦熱をオイルで冷却できるため耐久性に優れ、DCTでは主流となっています。

各段の歯車制御は、ソレノイドバルブによってシフトフォークを動かすこと歯車を切り替えます。

前段の多板クラッチと連動して、俊敏な変速を実現しています。

【出典】https://www.mitsubishi-fuso.com/oa/jp/entertainment/event/event_data/120614_Technology-exhibition/index.html